Предки чукчей/эскимосов некогда жили в самой восточной части крайнего севера Якутии, затем часть их перебралась через узкий Берингов пролив.

Чукчи/эскимосы хотились на дикого оленя, морского зверя, на пернатую и другую дичь. Кроме того, занимались рыболовством, собирали дикорастущие ягоды, съедобные травы и их корни.

В те времена чукчи/эскимосы свободно плавали или зимой переходили по льду через пролив, являвшийся внутренним проливом их территории.

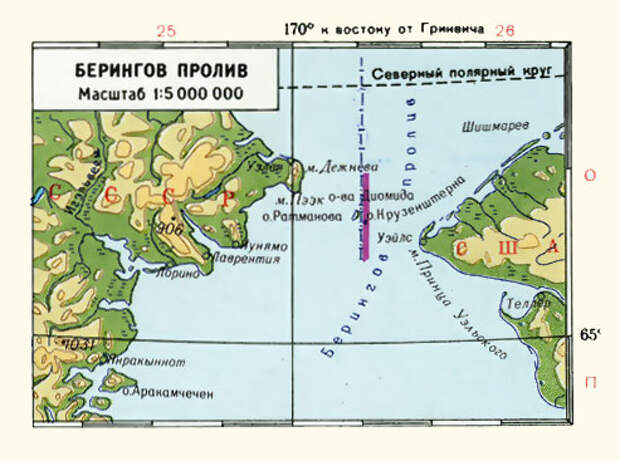

Плавание и переходы по льду через пролив значительно облегчало наличие посередине пролива о-в Диомида.

Берингов пролив — пролив между самой восточной точкой Азии (мыс Дежнёва) и самой западной точкой Северной Америки (мыс Принца Уэльского). Наименьшая ширина пролива — 86 км, наименьшая глубина фарватера — 36 м, зимой пролив обычно замерзает, кроме некоторых редких лет, когда из-за штормов замерзание пролива не происходит.

После создания СССР граница по проливу советской властью была закрыта, и очень многие семьи чукчей оказались разделены.

Чукчи, оставшиеся жить на западном берегу Берингова пролива, с давних пор крайне отрицательно относились к ранее правившему в России царскому режиму за то, что царь вместе с Аляской не продал заодно и Чукотку.

Лишь после распада СССР чукчи вновь получили возможность навещать своих родственников в США, отчего порицание царизма только усилилось.

Острова Диомида (острова Гвоздева) — два острова и несколько скал в середине Берингова пролива, на расстоянии около 35 км от Чукотки и Аляски.

Западный остров — остров Ратманова (Большой Диомид, эскимосское название Имаклик — «окружённый водой»), имеет площадь около 10 кв. км и принадлежит России, являясь её самой восточной точкой. Остров входит в состав Чукотского автономного округа. Назван в честь морского офицера Макара Ратманова.

Восточный остров (около 5 кв. км) — остров Крузенштерна (Малый Диомид, эскимосское название Ингалик — «противоположный») и скала Фэруэй принадлежат США.

Расстояние между островами 4 160 м, между ними проходит государственная граница России и США, граница часовых поясов и линия перемены дат. Человек, находящийся на Малом Острове, может совершить путешествие в завтра, пройдя всего около двух километров. Большой Остров традиционно является первой землей, встречающей новый год.

Местное население Большого Острова (ранее СССР, теперь РФ) еще в давнее советское время было принудительно перевезено на континент, чтобы исключить контакты с “вражескими империалистическими” родственниками в США. Тогда разыгралось множество трагедий разделенных семей чукчей/эскимосов — близкие люди (родители, дети) находились всего в нескольких километрах друг от друга, но навсегда потеряли возможность увидеться.

В настоящее время на острове находится самая восточная воинская часть и пограничная застава России.

На Малом Диомиде (США) находится поселок Диомид, где проживает 170 местных жителей – эскимосов. Там работают школа и магазин, а почта доставляется вертолетом в хорошую погоду. Ныне в этой школе расположена веб-камера – http://209.165.175.132/sample/LvAppl/lvappl.htm – направленная в сторону России и «в завтра», ведь между островами Диомида проведена международная линия перемены дат.

После предстоящего распада РФ (которое, по прогнозам Института математики РАН им. Стеклова, произойдет не позднее 2021 года) между берегами Берингова пролива наконец-то будет сооружен подводный тоннель, соединяющий два континента.

План строительства к 1921-му году железной дороги на Чукотку и моста через Берингов пролив в Америку был намечен еще в царской России, но не был выполнен из-за наразумного вступления Российской империи в 1-ю Мировою войну, окончившегося поражением России, буржуазной революцией в феврале 1917-го и Октябрьской революцией в октябре 1917-го.

В СССР эта стройка не была осуществлена из-за военного противостояния США.

Современной обнищавшей России такая стройка не по силам.

Из пальгына делают своеобразную колбасу. Мелко нарубленное вареное мясо оленя смешивают с пальгыном и набивают им толстую кишку оленя, затем коптят в дыму очага в яранге.

Этот калорийный и витаминный продукт употребляют в пищу весной. Такую пищу готовят многие северные народы.

При подаче разрезают, если есть сырые части, то прожаривают.

В пищу употребляли только зимой.

Осенью, с первыми заморозками, свежую кожу с салом большими пластинами клали в яму для мяса. Здесь кожа с салом сохранялась до самой весны. Зимой мантак (или итгилгын) ели в замороженном виде перед сном.

В вареном виде его употребляли с кашицеобразной массой, приготовленной из растений, — кыйугак.

Такую толкушу употребляют как самостоятельное блюдо, но можно подать наряду с другими.

После этого укладывали в посуду, плотно закрывали, ставили в холодное место или держали на морозе.

Употребляли зимой: смешивали с мелкорубленым сушеным мясом морского зверя, добавляли во все традиционные блюда.

Зимой употребляют уже законсервированный продукт.

В дальнейшем, как только засыпанная горка земли просядет, сравняется с поверхностью дерна, головы вынимают из ямки. Квашение голов делают с таким расчетом, чтобы они доспели к сентябрю, к приходу тех, кто уехал далеко на работу.

Свежие комментарии